C’est une question très pertinente qui a été posée lors d’une session de formation avec un groupe de catéchèse. Pour y répondre, nous nous tournons vers le Catéchisme de l’Église :

CEC 609. En partageant, dans son cœur humain, l’amour du Père pour les hommes, Jésus « les aima jusqu’au bout » (Jn 13,1), « car il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13). Ainsi, dans la souffrance et la mort, son humanité est devenue l’instrument libre et parfait de son amour divin, qui désire le salut des hommes. En effet, il a accepté librement sa passion et sa mort par amour pour le Père et pour les hommes que le Père veut sauver : « Personne ne me prend ma vie, c’est moi qui la donne de moi-même » (Jn 10,18). D’où la liberté souveraine du Fils de Dieu lorsqu’il se livre lui-même à la mort.

Le Sacrifice et la Révélation de Dieu : La Transformation de la Matière et l’Offrande Suprême

Le concept de sacrifice a été une pratique centrale dans l’histoire des religions humaines depuis les temps les plus anciens. Cependant, ce que nous entendons par sacrifice, spécialement à la lumière de la révélation divine, va bien au-delà du simple acte d’offrir quelque chose sur un autel ou de détruire une substance matérielle. Le sacrifice, dans son sens le plus profond, implique une transformation : prendre quelque chose qui appartient au domaine matériel et le convertir en quelque chose de sacré, en quelque chose qui transcende son existence terrestre et se relie au divin. Ce processus de transformation de la matière vers le spirituel reflète la quête humaine d’un moyen de se réconcilier avec le sacré, un désir présent dans les religions depuis l’origine des temps.

Le sacrifice humain dans le contexte pré-chrétien

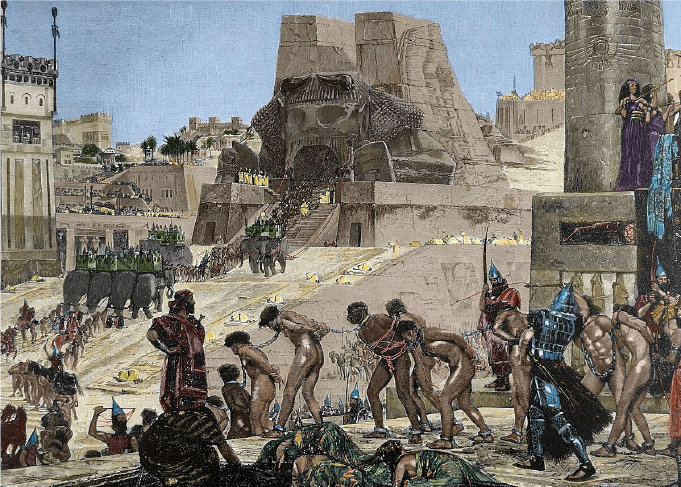

Avant que Dieu ne se révèle pleinement au monde, l’humanité, immergée dans sa quête de divinités, cherchait des moyens d’apaiser les dieux par des offrandes sacrificielles. Ces pratiques étaient profondément enracinées dans une compréhension mythique et rituelle, où le sacrifice était perçu comme un moyen de rétablir une relation avec les êtres divins, souvent en échange de faveurs ou de protection. Le sacrifice impliquait en général l’offrande de quelque chose de précieux ou de valeur, un geste de dévotion destiné à établir un lien entre l’homme et les forces cosmiques ou divines.

L’une des formes les plus extrêmes de sacrifice observées dans les religions anciennes était le sacrifice humain. On croyait que la vie humaine, en tant qu’offrande la plus précieuse, pouvait apaiser la colère des dieux et garantir prospérité et protection à la communauté. Ce type de sacrifice était courant dans plusieurs cultures, telles que l’ancienne Mésopotamie, l’Empire maya et les civilisations du Moyen-Orient, y compris les Cananéens. On croyait alors que le sang humain possédait un pouvoir particulier pour attirer l’attention des divinités et restaurer l’harmonie cosmique, ou du moins assurer un état favorable pour les humains.

Le sacrifice humain, bien que radical, reflète une quête de rédemption et une tentative de composer avec les forces que l’on croyait régir l’univers. Cependant, à mesure que l’homme cherchait à se rapprocher du transcendant à travers ces actes, la véritable signification du sacrifice demeurait voilée, notamment quant à son potentiel de transformation réelle de la relation de l’homme avec Dieu.

La révélation divine et la fin des sacrifices humains

C’est seulement avec la révélation divine en Jésus-Christ que la pratique du sacrifice a acquis une compréhension nouvelle et décisive. Lorsque Dieu s’est révélé au monde, il ne l’a pas fait de manière abstraite ou lointaine, mais à travers l’incarnation de son Fils, Jésus-Christ, qui, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a apporté une perspective nouvelle sur ce qu’est véritablement un sacrifice. Contrairement aux sacrifices païens, qui impliquaient l’offrande de biens extérieurs, matériels et souvent destructeurs, le sacrifice du Christ est essentiellement différent et profondément rédempteur.

CEC 613. « Les sacrifices de l’Ancienne Alliance, qui étaient des figures du Christ, ont été abolis, car Lui, en s’offrant Lui-même en holocauste, a consommé tout le sens du sacrifice. »

Dieu, en se révélant par le Christ, a mis fin à la nécessité de tout autre sacrifice, car rien d’autre ne pouvait expier le péché de manière définitive.

Le Catéchisme de l’Église catholique explique que les sacrifices de l’Ancien Testament visaient à préparer le peuple au sacrifice définitif du Christ. Selon la tradition chrétienne, les sacrifices humains, bien que réalisés avec des intentions de culte ou d’apaisement des divinités, étaient fondamentalement erronés, car incapables de racheter véritablement l’humanité. Le Catéchisme (CEC 605) souligne que le péché de l’homme ne pouvait être expié que par un sacrifice parfait et divin, et que la mort du Christ sur la croix, en tant que sacrifice volontaire et rédempteur, constitue la réponse définitive à la question du salut.

L’offrande de soi : le sacrifice du Christ

Jésus, le Fils de Dieu, s’est offert librement en sacrifice parfait et définitif, satisfaisant pleinement la justice divine. Il n’a pas seulement versé son sang : Il a donné sa propre vie par obéissance au Père. Le Catéchisme souligne : « Personne ne me prend ma vie, c’est moi qui la donne de moi-même » (Jn 10,18), montrant ainsi la liberté souveraine avec laquelle le Christ a choisi de faire ce sacrifice.

Le sacrifice du Christ sur la croix fut l’offrande la plus grande et la plus parfaite que l’on puisse imaginer, car elle impliquait le don total de la vie même du Fils de Dieu. Cela révèle non seulement la profondeur de l’amour divin pour nous, mais aussi l’essence du sacrifice : ce n’est pas la valeur matérielle de l’offrande qui le définit, mais l’intention, le don de soi et l’amour envers celui à qui l’offrande est destinée.

Le Catéchisme affirme également que le sacrifice du Christ sur la croix est le « sacrifice parfait » car il n’a pas été imposé, mais a été un choix libre et volontaire, en obéissance au Père, et en même temps une manifestation de l’amour incommensurable de Dieu pour l’humanité (CEC 613). Le sacrifice de Jésus est unique, non seulement par sa nature divine, mais aussi parce qu’Il n’a pas simplement offert quelque chose de matériel, mais sa propre vie, dans le but de restaurer la relation entre Dieu et l’humanité.

En d’autres termes, le sacrifice du Christ est celui qui transforme l’offrande matérielle (la vie humaine, le sang) en un acte de purification et de salut. La valeur de ce sacrifice ne réside pas dans la souffrance physique elle-même, mais dans l’obéissance et l’amour avec lesquels il a été accompli, ce que les offrandes matérielles et les sacrifices humains antérieurs ne pouvaient atteindre.

La transformation du sacrifice

Le sacrifice chrétien est donc une offrande de transformation. Au lieu d’un acte de destruction, il est un acte de purification et de régénération. Le Catéchisme explique que le sacrifice du Christ a une valeur universelle et intemporelle, qui dépasse le moment historique où il a eu lieu, et qui est capable de racheter toute l’humanité (CEC 616).

Ce sacrifice a le pouvoir de transformer le péché en pardon, la mort en vie, et l’esclavage de l’homme au péché en liberté. Au moment où le Christ offre sa vie sur la croix, Il transforme la matière, la souffrance et la mort, unissant tous ces aspects de la réalité humaine au dessein divin de salut. La mort du Christ n’est pas une fin, mais le commencement d’une nouvelle création, où le sacrifice devient un symbole d’amour, de rédemption et de vie éternelle.

L’héritage du sacrifice du Christ dans la vie chrétienne

CEC 1368. « Dans l’Eucharistie, le sacrifice du Christ devient le sacrifice des membres de son Corps. »

En réfléchissant au sacrifice du Christ, nous comprenons que la véritable nature du sacrifice ne réside pas dans la destruction, mais dans la transformation du cœur humain. Bien que le sacrifice du Christ ait été unique et irrépétible, Il appelle chaque chrétien à vivre à son image, en s’offrant comme un sacrifice vivant d’amour pour Dieu et pour le prochain.

Le sacrifice chrétien est donc aussi une invitation à une transformation continue. En nous unissant à l’Eucharistie, nous participons au sacrifice du Christ, non seulement comme un souvenir du passé, mais comme une expérience présente, qui nous conduit à transformer notre propre vie et nos propres actions en offrandes d’amour envers Dieu et envers les autres. Le sacrifice devient ainsi un moyen de nous rapprocher de Dieu, non par des offrandes extérieures et matérielles, mais par le don de notre cœur et de notre vie.

Le sacrifice humain, pratiqué à travers l’histoire par diverses cultures, cherchait à atteindre quelque chose qui demeurait hors de portée de l’homme : la véritable réconciliation avec le divin. Or, les sacrifices humains et les offrandes matérielles étaient incapables d’atteindre ce but. Seul le sacrifice du Christ, qui fut le don de Lui-même dans l’amour et l’obéissance au Père, a pu transformer la réalité du péché et de la mort en une réalité de salut et de vie éternelle.

En se révélant pleinement en Christ, Dieu n’a pas seulement mis fin à la nécessité de tout sacrifice matériel, mais Il a ouvert la voie à la véritable transformation de l’être humain, appelant chacun à participer au sacrifice parfait et rédempteur de Son Fils. L’offrande du Christ est l’offrande suprême, car c’est par Lui, par sa mort et sa résurrection, que l’humanité est réconciliée avec le Père. Le sacrifice du Christ est la réponse définitive à la quête humaine de rédemption, et en même temps l’expression suprême de l’amour divin pour chacun de nous.

La différence entre sacrifice et abnégation

Alors que le sacrifice implique transformation et consécration, l’abnégation se limite souvent à une simple renonciation. Une personne peut renoncer à quelque chose pour des raisons personnelles ou sociales, sans que cet acte ne prenne de signification spirituelle. Par exemple, renoncer à un plaisir momentané pour des raisons de santé ou de discipline est une forme d’abnégation, mais ce n’est pas nécessairement un sacrifice au sens le plus élevé du terme.

Cependant, si cette renonciation est faite en vue d’offrir quelque chose de plus grand à Dieu ou au prochain, elle devient sacrifice. Cette distinction est essentielle pour ne pas confondre des efforts personnels avec de véritables gestes de consécration. Le sacrifice exige une dimension transcendante, quelque chose qui dépasse l’intérêt personnel et se relie au divin ou au bien commun.

Le sacrifice de Jésus-Christ : le modèle suprême

La Passion et la mort de Jésus-Christ constituent l’exemple le plus parfait de sacrifice. Il n’a pas simplement renoncé à sa vie : Il l’a offerte librement pour la rédemption de l’humanité. Comme Il l’a lui-même affirmé : « Personne ne me prend ma vie. C’est moi qui la donne de moi-même » (Jn 10,18). Cet acte révèle l’essence du sacrifice : un geste libre, empreint d’amour et orienté vers un bien supérieur.

Sur la croix, Jésus a transformé la souffrance en rédemption, la mort en vie, et la faiblesse en force. Il nous invite à suivre son exemple, en offrant nos vies à la volonté de Dieu et en vivant avec un dessein plus grand. Son sacrifice n’a pas été seulement un événement historique ; il est une réalité éternelle qui continue de nous transformer et de nous inspirer.

Vivre le sacrifice au quotidien

Le véritable sacrifice ne requiert pas d’actes grandioses ou spectaculaires. Il peut se manifester dans de petits gestes d’amour, de dévouement et de don de soi. Lorsque nous offrons notre travail, nos difficultés, et même nos joies à Dieu, nous accomplissons un acte de sacrifice. Nous transformons l’ordinaire en sacré et permettons ainsi à nos vies de devenir des instruments de Sa grâce.

Le sacrifice nous enseigne aussi à aimer de manière plus profonde. Il nous invite à sortir de nous-mêmes, à tourner notre regard vers notre prochain et à vivre dans la générosité. En suivant l’exemple de Jésus, nous apprenons que le véritable amour est celui qui se donne, même lorsque cela implique souffrance ou renoncement. Cet amour sacrificiel est la clé d’une vie pleine et riche de sens.

Comprendre la véritable signification du sacrifice est essentiel pour mener une vie de sens et de communion avec Dieu. Il nous pousse à aller au-delà de la simple abnégation et à transformer nos actions en actes sacrés, en offrant tout ce que nous faisons comme un acte d’amour et de consécration. Inspirés par l’exemple de Jésus-Christ, nous pouvons voir dans le sacrifice non pas une simple renonciation, mais une opportunité de nous rapprocher du divin et de vivre avec plus d’intention et de profondeur.