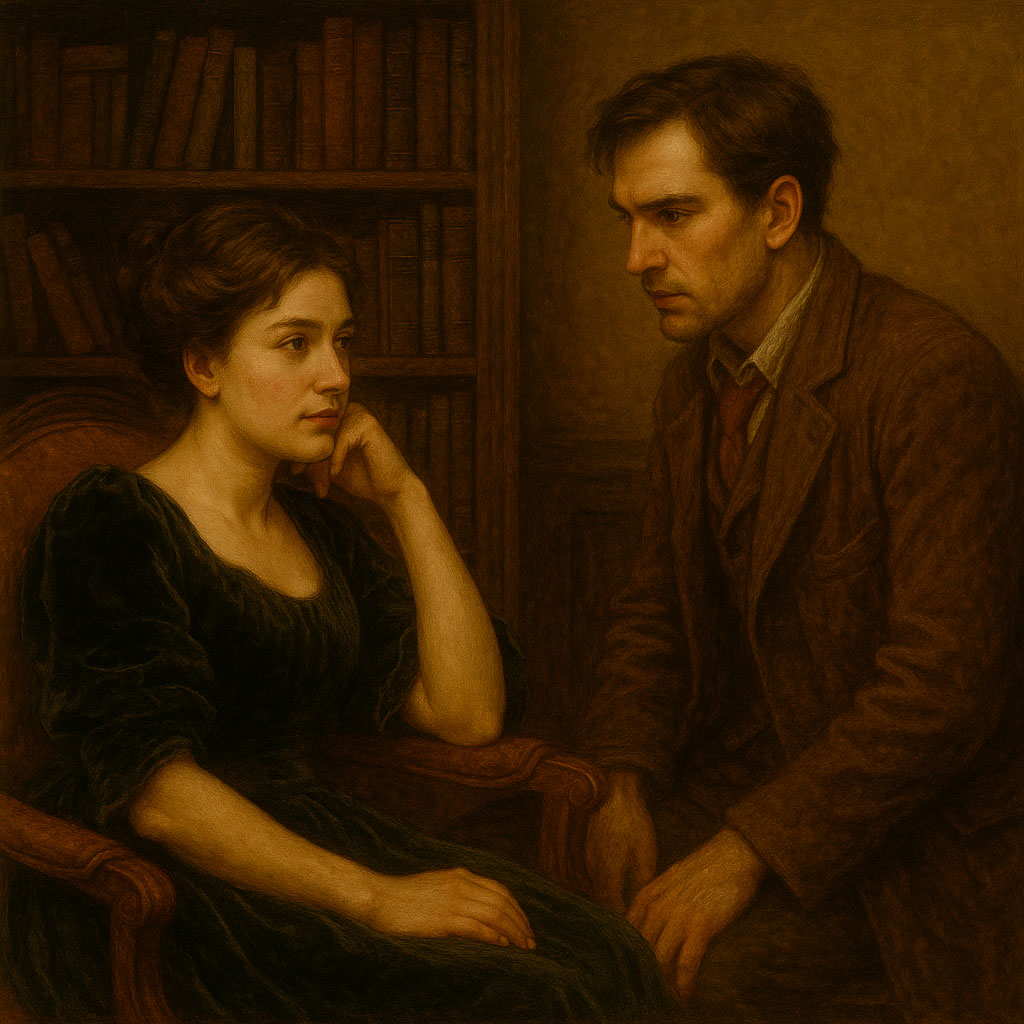

Récemment, en discutant avec un ami athée, il m’a confié — avec enthousiasme — qu’il était admirateur de Dostoïevski. Intrigué, je lui ai demandé ce qu’il pensait des Frères Karamazov. J’ai alors remarqué quelque chose qui a retenu mon attention : bien qu’il ait lu le livre, il n’avait pas réellement compris de quoi il s’agissait.

Cette situation est plus fréquente qu’on ne le pense. Beaucoup lisent Dostoïevski « à moitié ». Ils perçoivent le drame psychologique, les dilemmes moraux, les conflits existentiels — tous bien présents dans ses œuvres —, mais ignorent le fondement qui soutient toute sa littérature : la vision chrétienne du monde.

Dostoïevski n’était pas seulement un romancier de génie ; il était un penseur chrétien profondément conscient du combat spirituel qui se déroule dans l’âme humaine. Ses personnages vivent des conflits intérieurs qu’on ne peut comprendre qu’à la lumière d’une philosophie du pardon, de l’amour du prochain, de la liberté, de la rédemption — et du mal comme réalité concrète, non comme métaphore.

Les Frères Karamazov, sans doute son œuvre la plus dense, est aussi son testament spirituel. Il est impossible de la comprendre vraiment sans considérer le fil conducteur de la foi chrétienne — non comme toile de fond, mais comme structure même de la narration.

Il est naturel que cette dimension échappe parfois au lecteur. Dostoïevski était un chrétien fervent, un orthodoxe qui écrivait à partir de ses douleurs et lumières intérieures. Sans comprendre comment pensait son cœur, on ne peut saisir toutes les strates de ses écrits. Une phrase du roman m’a profondément touché et m’a ramené à cette œuvre dans ma réflexion : « Le cœur de l’homme sans Dieu est voué à la barbarie et au chaos. » Lire Dostoïevski sans tenir compte de cela, c’est comme lire un évangile en le prenant pour une simple pièce de théâtre. Il manque l’âme — et sans l’âme, le sens même de l’écriture se perd.

Pour comprendre l’impact transformateur des Frères Karamazov, il faut connaître ses protagonistes — le père, Fiodor Pavlovitch Karamazov, et ses trois fils : Dmitri, Ivan et Aliocha. Chacun d’eux incarne une dimension de l’âme humaine en conflit : le sensuel et impulsif, le rationnel et sceptique, le spirituel et compatissant. La manière dont ces personnages interagissent entre eux — et avec le monde — ne fait pas que structurer l’intrigue : elle révèle la conviction de Dostoïevski selon laquelle c’est dans la rencontre entre des êtres réels, avec leurs blessures et leurs choix, que le monde peut être rédimé… ou détruit.

Dmitri Karamazov

Dmitri « Mitya » Karamazov, l’aîné des fils de Fiodor Pavlovitch Karamazov, est l’archétype du combat entre les pulsions passionnelles et la quête de rédemption, entre l’animalité et la spiritualité de l’être humain. Officier élégant mais irresponsable, il mène une vie de dépenses effrénées, d’addictions et de passions dévorantes. Pourtant, il possède un cœur sincère et une conscience qui le distingue de son père.

Il est tiraillé entre le rêve de pureté et la réalité de sa déchéance. Sa fascination pour la poésie romantique allemande, notamment Schiller, reflète son aspiration à transcender sa brutalité par l’amour universel et la justice. Dostoïevski le décrit comme une figure tragique, déchirée entre la « Madone » (pureté spirituelle) et « Sodome » (dégradation sensuelle).

Dmitri représente le corps et la passion dans la trinité des frères Karamazov (Ivan étant l’esprit, Aliocha l’âme). Il incarne la lutte de l’humanité pour concilier instincts et quête de sens. Le procureur du roman déclare même qu’il « représente directement la Russie », avec sa sincérité, sa bonté chaotique et ses contradictions profondes.

Sa transformation constitue l’un des arcs les plus puissants du roman. Accusé à tort du meurtre de son père, son passé tumultueux l’accable. Emprisonné, il commence à réfléchir à sa vie et, dans un rêve où il voit une paysanne avec un enfant affamé, sa compassion pour l’humanité s’éveille. Il décide alors de se purifier par la souffrance.

Au procès, il se tient en homme transformé, prêt à accepter sa peine comme une expiation. Bien que condamné injustement, il sort de cette épreuve plus fort, déterminé à mener une vie vertueuse. Sa trajectoire illustre le message central de Dostoïevski : même celui qui chute dans l’abîme peut renaître par la foi et la souffrance.

Ivan Karamazov

Ivan est le penseur, l’intellectuel. Mais il est aussi le plus tourmenté. Il ne rejette pas Dieu par ignorance, mais par révolte face à la souffrance humaine, en particulier celle des enfants. Pour lui, un Dieu qui permet de telles douleurs ne peut être bon. Son athéisme est une protestation morale, non un doute.

Il affirme aimer l’humanité, tout en méprisant les individus. Et en niant Dieu, il perd la capacité d’aimer. Sa célèbre formule — « Si Dieu n’existe pas, alors tout est permis » — devient sa propre malédiction. Ses idées deviennent poison, le détruisent de l’intérieur et influencent même d’autres à commettre le mal.

À la fin du roman, Ivan, malade et délirant, reçoit la visite hallucinée du Diable — un double de lui-même. Ce Diable ne ment pas, il se moque. Il révèle que l’athéisme d’Ivan n’est pas seulement un rejet, mais une haine de Dieu. Ivan préfère l’enfer à la communion. Il sait que Dieu existe, mais refuse de s’incliner.

C’est là le péché impardonnable : rejeter l’amour divin en pleine connaissance de cause. Le Diable n’a plus besoin de le convaincre ; il n’a qu’à observer Ivan sombrer dans la folie. Son intellect s’effondre, et il perd la raison.

Alexeï Karamazov

Quant à Aliocha, il se sent appelé à la vocation religieuse, mais c’est son propre supérieur au monastère qui l’envoie de retour dans le monde, affirmant que la sainteté ne doit pas se limiter aux cloîtres, mais se répandre dans la vie ordinaire. Telle est la mission d’Aliocha : sanctifier les Karamazov — une famille méprisée et mal vue dans sa ville.

Aliocha est un personnage profondément bon ; il incarne la possibilité concrète de la grâce dans le monde. Il ne se retire pas de la misère humaine, mais l’affronte avec compassion, patience et espérance. Son appel n’est pas à la fuite, mais à la présence aimante.

Dostoïevski n’a pas écrit cela comme une menace, mais comme une constatation : sans Dieu, l’homme se perd — comme Ivan, qui tente de vivre par la seule raison et sombre dans le désespoir ; ou comme Dmitri, qui cherche un sens dans les excès et récolte seulement la destruction. Aliocha, même entouré de ténèbres, choisit le chemin de la lumière. Il nous montre que la sainteté n’est pas un privilège réservé aux moines, ni un idéal inaccessible — c’est une vocation possible, urgente et réelle.

Ainsi, Aliocha est renvoyé dans le monde. Son maître meurt, son cœur se trouble, et il comprend alors : Dieu ne l’appelle pas à fuir le monde, mais à le sanctifier de l’intérieur.

C’est ici que son histoire croise la nôtre.

Le Catéchisme de l’Église catholique affirme : « Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l’homme » (§27). Aliocha sent ce désir battre en lui, mais il le voit aussi étouffé au sein même de sa famille. Son père, Fiodor Karamazov, est un homme débauché, esclave de ses plaisirs et de sa vulgarité. Dmitri, son frère aîné, est dominé par des passions et des impulsions désordonnées. Ivan, l’intellectuel, porte en lui un gouffre — il nie Dieu, mais ne supporte pas un monde sans Lui. Autour d’Aliocha règne le chaos. Et c’est précisément dans ce contexte qu’il choisit de ne pas fuir, mais de rester.

Si l’on y prête attention, ces personnages représentent le monde et ses réponses à l’absence de Dieu. Le père d’Aliocha est le portrait de la dépravation, tandis que ses frères incarnent les voies que le monde propose : le scepticisme (chez Ivan) ou l’hédonisme (chez Dmitri). Et cela se reflète dans leurs relations : leurs comportements sont méprisables, empreints d’égoïsme et de destruction.

Aliocha, au contraire, offre un contrepoint. Il introduit Dieu dans les relations humaines et au cœur même du monde. Sa présence transforme ceux qui l’entourent ; ses convictions ne s’imposent pas, mais résonnent. Et soudain, les certitudes des autres vacillent — car là où Dieu entre, tout peut être renouvelé.